易经智慧与节日象征的解读

《易经》,作为中华文化的重要智慧结晶,以其深奥的卦象和哲理影响了中国古代社会的各个方面,包括节日的形成和演变。传统节日不仅仅是庆祝活动,它们蕴含着丰富的哲学内涵,反映了人们对自然、时间、生命与宇宙的理解。本文将探讨《易经》中的智慧如何塑造了传统节日文化,揭示其中蕴含的哲学与象征。

1.《易经》的基本概念与节日文化的联系

《易经》是一本关于宇宙运行法则和人类社会行为的经典,通过阴阳、五行等概念解释自然现象和人类关系。许多传统节日,如春节、清明节和中秋节,都植根于《易经》对自然周期和人际和谐的理解,体现了人与自然的和谐关系。

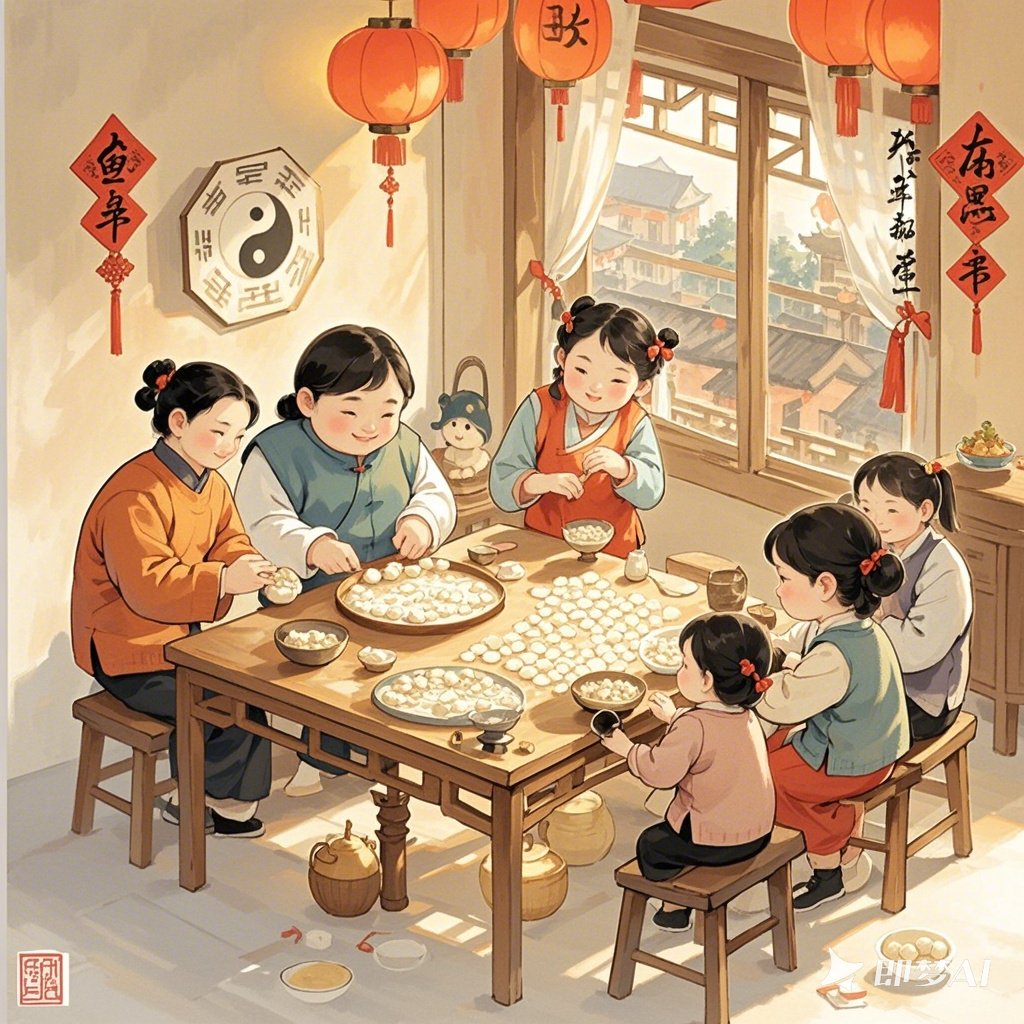

2. 春节:象征新生与循环的卦象

春节是中华文化中最重要的节日,标志着新的一年的开始。它与《易经》中关于新生和循环的卦象密切相关。具体而言,“泰卦”象征着天地之交、阴阳交替,预示着万物复苏。这种象征被注入春节的庆祝活动中,反映了人们对新生和繁荣的期待。

3. 清明节:生死哲理与自然的和谐

清明节是祭祖和缅怀先人的日子,与《易经》中“否卦”和“复卦”的哲理相呼应。这两个卦象象征着生死的循环与自然的永恒变化,体现了人们对生命的尊重和对自然规律的敬畏。清明时节踏青和祭扫活动体现了“天人合一”的哲学理念。

4. 端午节:驱邪避恶的传统与卦象的警示

端午节起源于驱邪避恶的风俗,与《易经》中“颐卦”相关,该卦讲述了自我修养和保护的重要性。端午的习俗,如悬挂艾草、饮雄黄酒和划龙舟,都带有辟邪祈安的象征,反映了对人类健康和力量的重视。

5. 《易经》对节日仪式和象征的深远影响

传统节日中的仪式和象征大多根植于《易经》对宇宙和人生的洞察。例如,节日中的红色、金色等色彩和象征物都与《易经》中五行的解释有关。这种智慧的传承不仅影响了节日的形式,还塑造了文化的精神内核,使节日成为古代智慧的现代延续。