易经的起源

《易经》是中国古代文化的智慧与瑰宝,其起源可以追溯到上古时期。

上古时代与伏羲

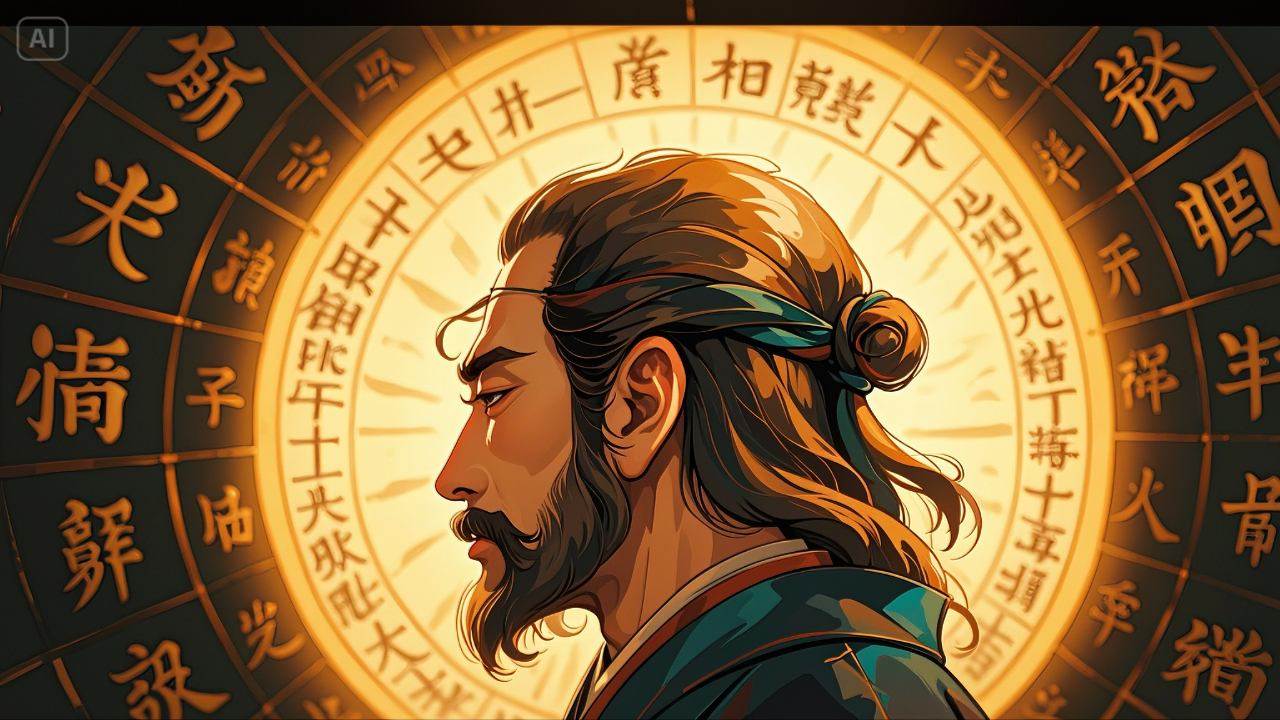

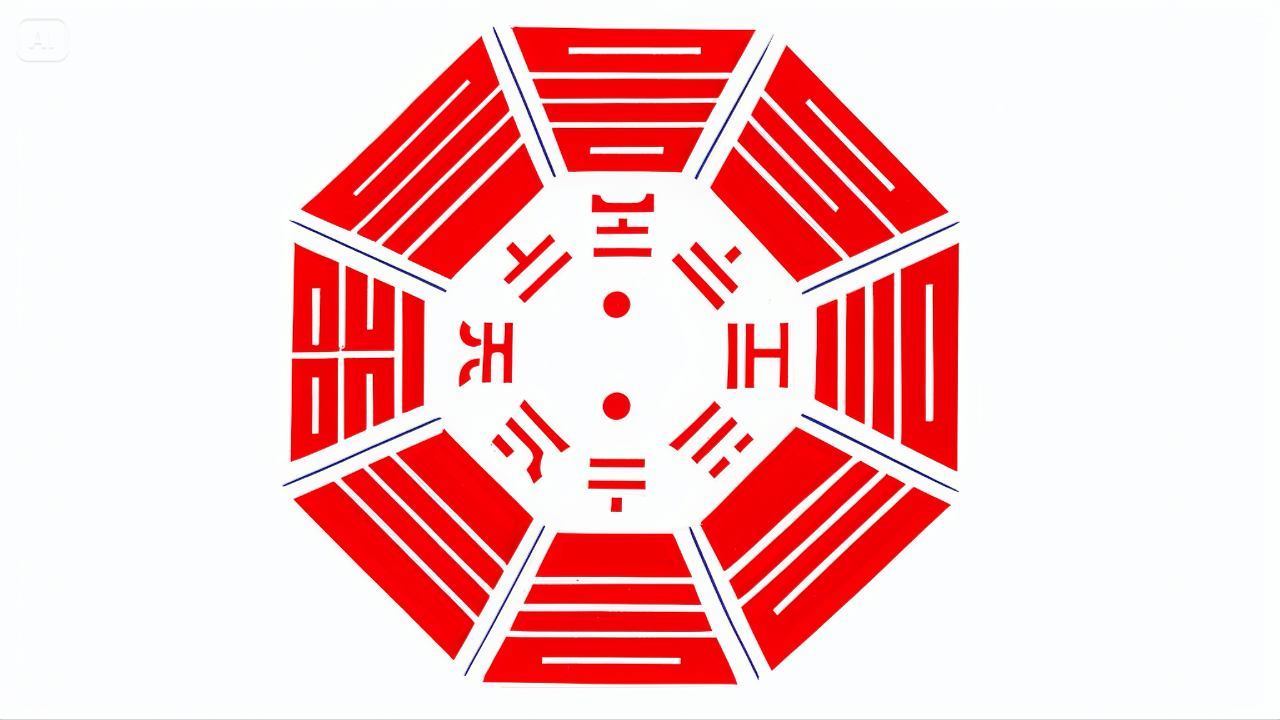

伏羲创八卦

根据传说,伏羲是上古时期的圣王,被认为是《易经》的初创者。伏羲通过观察天象、地理和自然现象,创造了八卦。八卦是由三条爻线组成的符号,每条爻线可以是阳爻(—)或阴爻(--),分别代表天、地、雷、风、水、火、山、泽等自然现象。这一创举标志着《易经》的起源,是对自然界规律的一种符号化表达。

商朝的演变

商代卜筮

在商朝(公元前1600年-公元前1046年)时期,卜筮术得到了广泛应用。甲骨文中记载了大量的占卜活动,这些活动使用了类似于八卦的符号体系。商朝的卜筮主要用于预测国家大事和自然灾害,为统治者提供决策依据。这一时期的卜筮术为《易经》的发展奠定了基础。

西周时期的文王与周公

周文王演绎六十四卦

西周初期的周文王(姬昌)对伏羲的八卦进行了进一步的演绎,创造了六十四卦。六十四卦是将八卦两两相叠形成的组合,每一卦包含六个爻。这些卦象不仅用于占卜,还象征着自然界和人类社会的各种变化和关系。周文王在被囚禁期间对这些卦象进行了系统的整理和解释,形成了《周易》的基本框架。

周公旦的补充

周文王的儿子周公旦(姬旦)进一步发展了《周易》。他对六十四卦进行了详细的注释和解释,形成了《易传》。周公旦的工作使《周易》不仅是一部占卜书,更成为一种系统的哲学和伦理指导。

春秋战国时期的孔子

孔子的注释与传播

春秋时期,儒家学者孔子对《易经》进行了深入研究,并撰写了《十翼》,包括《彖传》、《象传》、《系辞传》、《文言》、《说卦传》、《序卦传》和《杂卦传》。《十翼》为《易经》提供了全面的注释和解释,使其从一部占卜书转变为一部哲学经典。孔子的工作使《易经》成为儒家经典之一,对中国文化产生了深远影响。

其他贡献者

汉代与宋代的发展

在汉代和宋代,许多学者对《易经》进行了研究和注释。汉代的京房、宋代的程颐和朱熹等学者对《易经》的解释和应用做出了重要贡献。他们的工作进一步丰富了《易经》的内容和思想,使其在不同的历史时期得到了不同的理解和应用。

《易经》的起源是一个漫长而复杂的过程,涉及到多位历史人物和多个历史时期。从伏羲创立八卦到周文王演绎六十四卦,再到孔子和后世学者的注释和传播,《易经》逐渐发展成为一部集哲学、伦理和占卜于一体的经典著作。这一过程中,《易经》不仅记录了古代中国对自然和社会的深刻理解,也为后世提供了丰富的智慧和启示。